研究分科会

研究分科会とは

研究分科会は日本エビデンスベーストマーケティング研究機構(EBMI)が企画・運営する有志の研究会で、「日々のマーケティング業務で頻繁に直面するにも関わらず、個人や個社で簡単に答えを見つけることができない難易度の高い実務課題」の解決を目的としています。各分科会については、以下の分科会名をクリックしてご確認ください。

【実証分科会】

エビデンスベーストマーケティング(EBM)は日本にも当てはまるのか?ダブルジョパディや購買重複の法則、負の二項分布、NBDディリクレモデル、平均への回帰、パレートシェア、ヘビーユーザーの安定性、リテンションダブルジョパディ、ヘビーとロイヤルの相反など、EBMの根幹を成す数々の規則性は、これまで多くの国やカテゴリーで再現研究が行われてきました。しかし、日本では体系立てた実証研究がまだありません。そこで本分科会では、全国各地の大手スーパーマーケットやドラッグストアの実購買データを含むさまざまなデータを参照し、『ブランディングの科学』(朝日新聞出版)や『戦略ごっこ』(日経BP)に登場する数々のエビデンスが日本市場でも成立するのかを検証し、各カテゴリーにおける成長法則や境界条件を探索していきます。

<分科会メンバー>

- 委員長:木田 浩理(代表理事)

- 副委員長:芹澤 連(主幹研究員/上席フェロー)

- 副委員長:松田 伊三雄(上席研究員/フェロー)

- 委員:坂東 由希(主任研究員)

- 委員:新井 悠介(主任研究員)

- 委員:篠原 拓実(研究員)

<活動実績>

- 日本マーケティング学会での報告 (https://www.j-mac.or.jp/news/49107/)

- MarkeZine Day 2024 Autumnでの報告 (https://markezine.jp/article/detail/47029)

【メンタルアベイラビリティ研究分科会】

南オーストラリア大学アレンバーグ・バス研究所が提唱する「カテゴリーエントリーポイント(CEP)」や「メンタルアベイラビリティ」の考え方は、日本のマーケターの間でも一定の認知を獲得しました。しかし、「実際にどうマーケティングに生かしていくのか」「日々のPDCAを回していくのか」といった“手の動かし方”についてはあまり知られていません。こうしたことを背景に本分科会では、CEPとメンタルアベイラビリティを軸としたブランド管理の方法を研究しています。広告コミュニケーション開発、ブランドの健康診断、キャンペーントレース(効果測定)などでの活用を想定し、例えば次のような課題を解決することを目指しています。

<CEPについて>

どのように見つけるのか、どう定義するのか、どのように網羅するのか、いくつ選ぶのか、優先順位のつけ方、ポテンシャルの定量的評価、特定の競合を想定した選び方など

<メンタルアベイラビリティについて>

なぜメンタルアベイラビリティが購買の先行指標になるのか、どのように測定し、数値化し、分析するのか、トラッキング手法と情報の可視化など

<分科会メンバー>

- 委員長:木田 浩理(代表理事)

- 副委員長:芹澤 連(主幹研究員/上席フェロー)

- 委員:春本 義彦(主任研究員)

- 委員:岡崎 未沙(主任研究員)

- 委員:新井 悠介(主任研究員)

- 委員:鈴木 悠太(研究員)

- 委員:篠原 拓実(研究員)

【デジタルアベイラビリティ研究分科会】

「デジタルアベイラビリティ研究分科会」は、デジタルマーケティングの次世代戦略を探求し、エビデンスベースな手法を駆使して新たな知見を提供することを目的としています。

本分科会は、消費者行動とマーケティング施策の関連性を深く理解し、効果的なマーケティング戦略を構築するための指針を示すとともに、現代の複雑なマーケティング環境に対応するための具体的な方法論を追求します。

<テーマ>

本分科会では、以下のテーマに取り組んでいきます。

- Web行動ログ(※)をデータソースに、生成AIやマーケティングリサーチも用いながら「カテゴリーエントリーポイント(CEP)」を発見する

- CEP管理におけるオンライン接点の役割とその影響を検証する

※モニターパネルからパーミッションを得て収集したWeb上の行動ログデータ(URL、検索キーワード等)

<背景・ゴール>

エビデンスに基づくマーケティング研究で知られる南オーストラリア大学アレンバーグ・バス研究所のバイロン・シャープ教授は、ディスプレイ広告、検索連動広告、SNS広告、オウンドメディア、ECなどのデジタルタッチポイントを「オンラインのフィジカルアベイラビリティ」と述べています。

この背景の下で、消費者の需要発生(CEP)から購買までのプロセスを理解することは、効果的なマーケティング戦略の構築には欠かせません。しかし、具体的にどのカテゴリーでどのようなCEPが購買に影響し、それがどのように管理されるべきかについては未だ明確でない部分も多い状況です。

そこで、本分科会では以下の2つをゴールに設定しています。

- デジタル上の行動データからLTV(顧客生涯価値)の高いCEPを発見する手法を確立する

- デジタルリーチの価値を明確化し、デジタル媒体選定の具体論を導き出す

<リサーチクエスチョン>

1.LTVの高いCEPの発見

- LTVの高いCEPをどのように見つけ出せるか?

- 特定のCEPから入ってきた消費者が重要視する商品属性や、コンバージョン率の高い属性は何か?

- 消費者が使用する検索ワードに基づいた効果的なメッセージングとは?

- 消費者の判断基準に即したコンテンツの有効性は?

- 特定のコンテンツが離反率に与える影響とは?

2.デジタルリーチとメディア選定の具体論

- どのデジタルメディアがどのような効果を持つのか?

- 各メディアの効果/効率、収穫逓減カーブは?

- カテゴリーごとに短期アクティベーションが強いメディアはどれか?

- カテゴリーごとに効果的なメディアの組み合わせは?

【生成AI応用研究分科会】

本分科会は、会員社の方であれば、どなたでもご参加いただけます。

ご興味のある方は事務局( access@ebmi.jp/担当:新井)までお問い合せください。

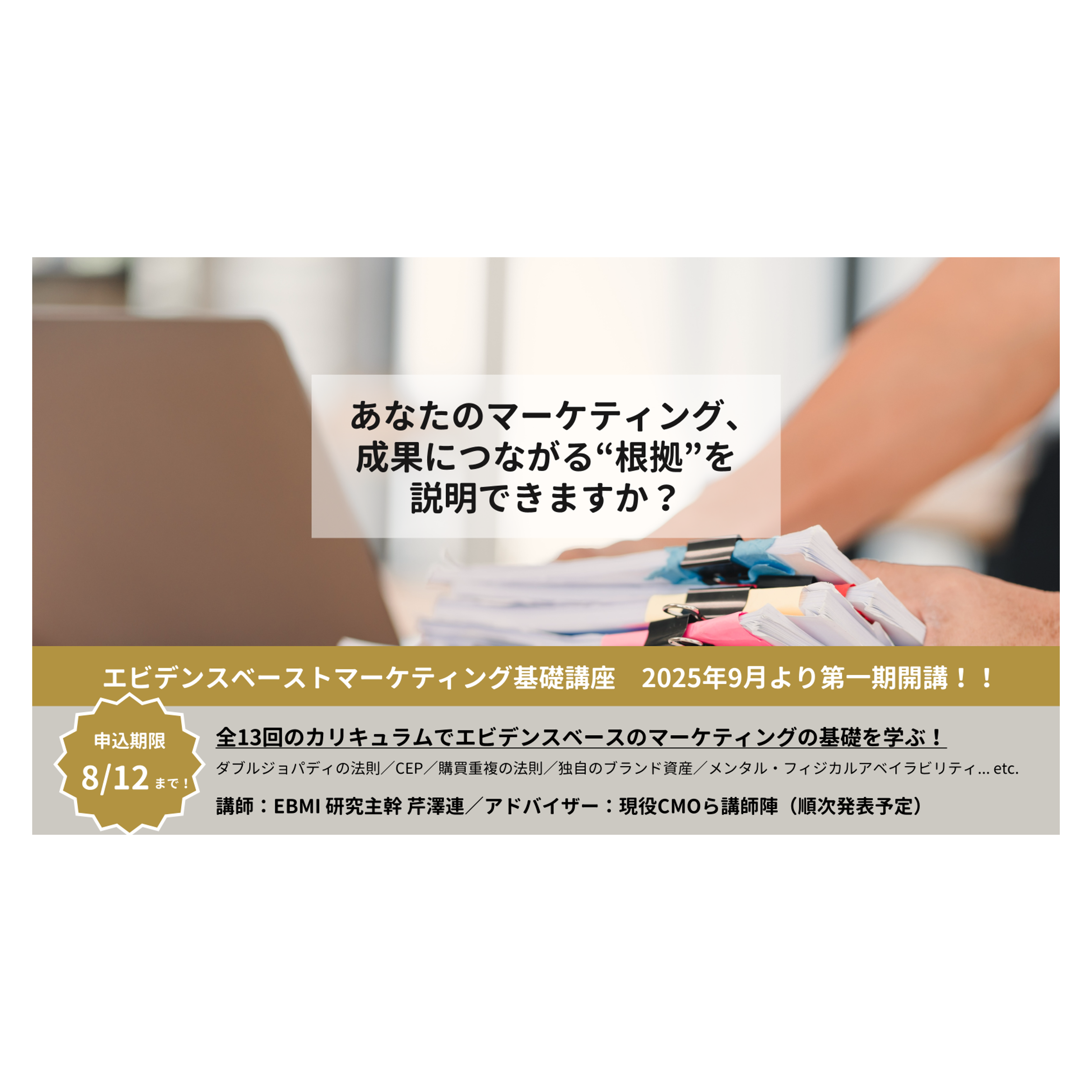

<テーマ>

本分科会では、マーケティングの各プロセス(調査・分析、戦略立案、施策開発、実行・効果検証)において、生成AIが力を発揮する領域を洗い出し、具体的な活用方法、プロンプト開発を研究します。

人間が担うべき判断やクリエイティブ性と、AIの自動化・拡張性との組み合わせによって、新たな価値を生み出す可能性を探求していきます。

プロンプト開発の例

<背景・ゴール>

生成AIは急速に進化しており、マーケティング業務の効率化や高度化に大きく寄与すると期待されています。

しかし、実務では「どの部分がAIに適しており、どこを人間が担うべきか」「具体的にどのようなプロンプトを設計すれば良質なアウトプットを得られるのか」といった点が不透明なまま、手探りで導入が進められているケースが多いのが現状です。そこで、本分科会では以下の2つをゴールに設定しています。

- 生成AIに適した業務領域の把握

マーケティングの各工程で、AIが力を発揮できるタスクと人間の判断が不可欠なタスクを洗い出し、継続的に進化するAI技術をキャッチアップしながら、適用範囲をアップデートしていきます。 - 具体的な活用手法・プロンプト設計の研究

生成AI導入時の具体的な利用シーンやツール選定のポイント、効果的なプロンプトの作成方法を研究し、新たなアイデアや活用可能性を探ります。

<リサーチクエスチョン>

- AI適用範囲の見極め

- マーケティング業務において、AIが代替できる領域、AIを活用することでアウトプットを高度化させることができる領域はどこか?

- 新たなAIモデルやサービスのマーケティング業務における適用領域はどこか?

- 実装・運用、プロンプト開発

- 各プロセスでの具体的なAI活用方法やプロンプトはどのようなものか?

- 実装・運用する際にどのような体制を構築していくべきか?

<分科会メンバー>

- 委員長:木田 浩理(代表理事)

- 副委員長:芹澤 連(主幹研究員/上席フェロー)

- 委員:新井 悠介(主任研究員)

- 委員:篠原 拓実(研究員)

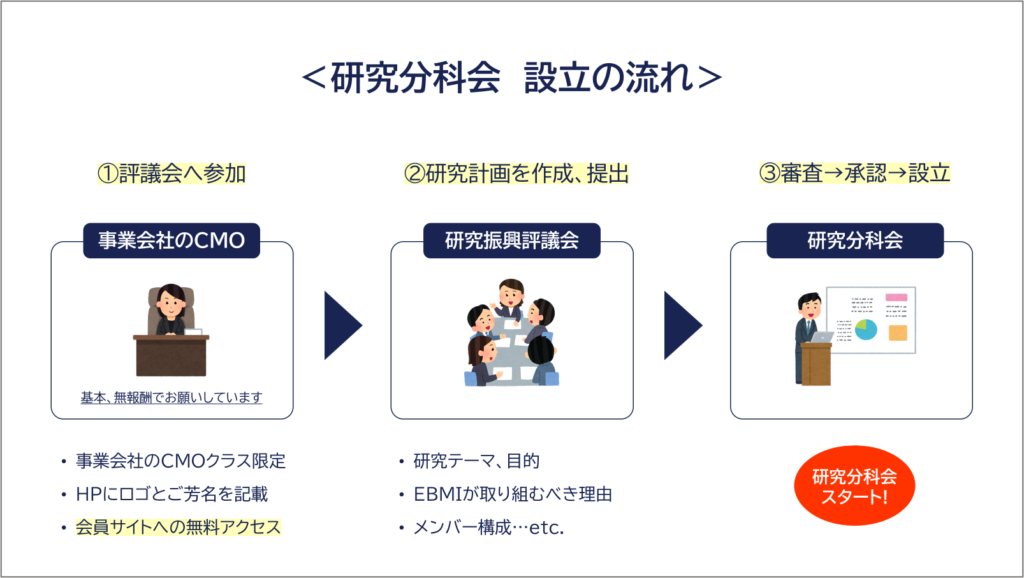

6分科会の設立、運営規定

事業会社の実務的要請を研究の起点とするため、研究分科会の設立・発足は「研究振興評議会の評議員のみ可能」としております。基本的には、以下規定を基に設立・運営をお願いしております。規定について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

- 実務的要請に基づき、1名以上の評議員が、テーマ/目的/研究パートナー/メンバー構成を指定した研究計画書を研究振興評議会へ提出後、評議会と研究主幹の審査を経て設立を承認する。

- 各分科会は委員長と委員により構成される。委員長は同評議会の評議員とする。委員はEBMI会員、あるいは評議員により指名されたパートナー企業の研究員とする。委員長は副委員長を招聘し、分科会の運営および研究の指揮を委任することができる。

- 各分科会は年に1回、研究成果を評議会および研究主幹へ報告し、レビューを受ける必要がある。

- 研究活動費やリソースは各分科会が持ち出しで行い、メンバーやパートナー企業に対する金銭的報酬は原則発生しない。

分科会設立にご興味のある方は事務局( access@ebmi.jp/担当:新井・篠原)までお問い合せください。